- TOSS

- 教育技術の法則化運動

- 教育論争

教育技術

教育技術とは、発問・指示・説明など、言葉で伝達可能なものをいう。向山は、『教育技術入門』(明治図書)の中で、「技術とは子どもが変化する『行為』である。方法とは、行為の組み合わせ順序である」と述べている。

また、同著の中で、向山は「教育における教育技術の割合は7%か8%程度に過ぎない」「だが、教育技術がなければ、漢字指導もできない」と主張した。

教育技術とは、発問・指示・説明など、言葉で伝達可能なものをいう。向山は、『教育技術入門』(明治図書)の中で、「技術とは子どもが変化する『行為』である。方法とは、行為の組み合わせ順序である」と述べている。

また、同著の中で、向山は「教育における教育技術の割合は7%か8%程度に過ぎない」「だが、教育技術がなければ、漢字指導もできない」と主張した。

向山の最大の論争は、「法則化運動」に関することである。

『現代教育科学』(明治図書)をはじめ、『教育』(国土社)、『体育科教育』(大修館書店)、『ひと』(太郎次郎社)など、さまざまな教育誌で幾度となく取り上げられ、数々の論争を引き起こした。

法則化運動に対する代表的な批判として、次のようなものがあった。

1 法則化運動には、「思想」がない。

2 法則化運動は、マニュアル主義である。

このような批判に対して、向山は以下のように反論した。

1 法則化運動には、「できない」子どもをなんとかして「できる」ようにさせたいという思想がある。「教育技術」を求める教師と求めない教師の差は、どこから生まれるのか。「できない、わからない子どもにどう対処しようとしているか」の違いに由来する。目の前に跳び箱を跳べないで悩んでいる子がいる。「できない」子どもを前にして、痛みを感じなければ「教育技術」は必要ない。

2 さまざまな子どもが集まっているのが教室である。たったひとつの方法だけでは上手くいくはずがない。「教育技術」をたくさん知っていれば、その中からその場にあわせたものを選ぶことができる。我流(自己流)の人は、自分のやり方しか知らない。だから条件がかわっても、いつも同じことをしている。そんな人に限って「法則化はマニュアル主義である」と批判する。

1960年代から1970年代後半にかけて、いくつかの新しい算数の指導方法が開発された。その代表が「水道方式」と算数の「問題解決学習」である。

「水道方式」や算数の「問題解決学習」は、どちらも理論から生まれた指導方法であった。当時は、「理論が正しければ、指導方法も正しい」と考えられていた。

「水道方式」に対して、向山は「『できない子をできるようにさせる』という最も大切な根本の目標は実現しなかった」「理論が悪いのではなく、それを『なま』で教室に持ち込み、授業の工夫をないがしろにした教師の責任である」と批判。

また、算数の「問題解決学習」に対しても、「しばしば授業時間は延長され、練習問題は宿題にされる」「できない子は、できないまま放置される」「算数嫌いを膨大に生み出した原因」と批判した。

向山は、理論ではなく、目の前の「できない子」をできるようにするにはどうすればよいか、「できる子」も満足させるにはどうすればよいかを追究し続けていた。

その結果、誕生したのが「向山型算数」であった。

「子どもの事実」とは、「跳び箱が跳べない子ができるようになったか」「算数テストの平均点が80点、90点になったか」など、具体的で「嘘」が入る余地のない事実のことである。

また、「教師自身の腹の底からの実感」とは、教師自身が「やってよかった」と心底納得できる手応えのことである。

学校現場には、常に新しい問題や新しい事件が続出する。向山は、今の子どもたちと関わるためには、「子どもの事実」と「教師自身の腹の底からの実感」を、評価の基準とすべきであると主張した。

「自由で平等な場からの出発」とは、1972年、山梨で開催された第21次全国教研(全国教育研究集会)における向山のレポートの題名である。

教師として4年目の冬、向山は、全国教研の東京都の代表となり、生活指導分科会にて「差別のない『自由で平等』な学級づくり」の実践研究を発表した。

1 クラスを組織するにあたり、係、当番、班、研究グループを分ける。

2 係活動、実行委員会、委員会活動は、児童の要求で決定する。希望すれば誰でもなれる。

3 それぞれのリーダーは、立候補とし、じゃんけん(またはくじ)で決める。

4 児童の活動の中心をしめたのは、係活動と学年集会だった。

5 学年集会は、すべて児童の実行委員会の手で企画、運営され大成功を収めた。夏休みキャンプファイヤー実行委員、スポーツ大会実行委員、学芸会実行委員、伊豆高原実行委員、夏休みプール大会実行委員、卒業文集実行委員…

向山の発表は、リーダーを決める際の「立候補じゃんけん」をはじめ、全生研(全国生活指導研究協議会)の「班・核・討議づくり」の実践を否定するものであった。

そのため、全国から集まった全生研の実践家から、「どの子もリーダーになれる機会を提供したいという思いは同じでも、集団との関わりを無視してジャンケンで班長を決めることによって、班長と班員の固定化を打破できるという主張が理解できない」「文部省と同じだ」「勉強しなおしてこい」などの、批判を受ける。

向山が提案した「『自由で平等』な学級づくり」の実践は、のちに法則化運動の広まりとともに、20代・30代教師によって追試された。そして、各地で「じゃんけんで民主的な子が育つはずがない」「技術に傾斜しすぎている」「理論がない」などの論争を巻き起こすことになった。

「『出口』論争」とは、斎藤喜博氏(※1)の「『出口』の授業」(※2)に関する教育論争である。

斎藤氏の「『出口』の授業」は、多くの研究者からすぐれた「ゆさぶり」の事例として絶賛されていた。「ゆさぶり」とは、子どもの解釈や考えに疑問を投げかけ、意図的に混乱を起こして、より深い理解に導く指導方法のひとつである。

1977年、『現代教育科学』(明治図書)誌上で「ゆさぶり」論を批判する研究者と斎藤氏を擁護する研究者との論争が巻き起こった。

向山は自身のデビュー作を『斎藤喜博を追って』(昌平社/1979)とするほど、実践家としての斎藤氏を尊敬していた。だが、擁護派の研究者の反論に強い憤りを感じた向山は、斎藤氏の「『出口』の授業」の記録を子どもたちに「分析批評」の授業の手法を使って検討させ、その事実を根拠として論争に参加した。

『現代教育科学』1980年2月号に掲載された投稿論文「『出口』論争-教室からの発言」の中で、向山は次のような主張をした。

1 授業記録には重要な発問の一部が修正されている。

2 表現が明示性の低いものとなっている。

向山の論理と子どもたちの作文のレベルの高さに驚いた同誌の編集長は、本当に子どもが書いたものかが信用できず、「子どもたちの作文の原本を送ってほしい」と向山に依頼。当時、子どもたちの作文に教師が手を加えることがあったからである。

向山は、すぐに全員分の原本をそのまま送り、編集者を驚かせた。この時の向山の授業は録音されており、すべてが真実であることが証明されている。

(※1)

斎藤喜博(1911-1981)は群馬県の元小中学校教師。校長として、11年間にわたり子どもの表現力を育む実践を展開。「島小教育」として知られている。民間教育研究運動にも積極的に取り組み、教育科学研究会教授学部会や教授学研究の会の設立に携わった。

明治以降、多くの教師がすぐれた仕事を残してきたが、向山の心を捉えたのは斎藤氏の仕事であった。向山もまた、斎藤氏のような仕事を創っていこうと考えた。向山は、氏に会うことはなかったものの、晩年の斎藤氏と何通か手紙のやりとりをしている。

(※2)

「『出口』の授業」とは、著名な実践家で、その当時校長であった斎藤喜博氏が、担任に代わって授業に介入した国語の授業のことである。

「森の『出口』」について、「森とそうではない部分の境界のこと」と解釈していた3年生の子どもたちに対し、「そんなところは出口ではない」と言って、授業に介入。

この「『出口』の授業」は、斎藤氏の著書で何度も取り上げられ、当時、多くの研究者からすぐれた「ゆさぶり」の事例として絶賛されていた。

「跳び箱論争」とは、「跳び箱を跳ばせることが、どうして教師の世界の常識にならなかったのか」という向山の問題提起に関する論争である。

斎藤喜博氏が「15分あればクラス全員に跳び箱を跳ばせられる」と主張したとき、研究者もベテラン教師もこぞって賞賛した。だが、その跳ばせる技術そのものは公開されなかった。

向山は、『現代教育科学』1981年9月号において、「跳び箱を跳ばせることが、どうして教師の世界の常識にならなかったのか」と問題提起を行った。向山は、自身の著書等において、誰でも跳び箱を跳ばすことのできる「向山式跳び箱指導法」(※1)を公開していた。

向山の問題提起に対して、「跳び箱を跳べない子がいても一向に差し支えない」という反論も数多く寄せられた。これらの反論に対し、向山は「もちろん跳べない子がいても構わない。しかし、全員を跳ばせる技術があるのに、それを身につけない教師がいることとは別である」と反論した。

(※1)

「向山式跳び箱指導法」とは、向山が開発した跳び箱が跳べない子をわずか数分の指導で跳ばせられる指導方法である。

跳び箱が跳べない子は、「腕を支点とした体重移動」ができない。この感覚を体験させるために、向山はA式とB式の2つの方法を行った。

「向山式跳び箱指導法」は、TVや新聞、雑誌等で何度も取り上げられ、全国に広がり、何千人もの子が跳べるようになった。

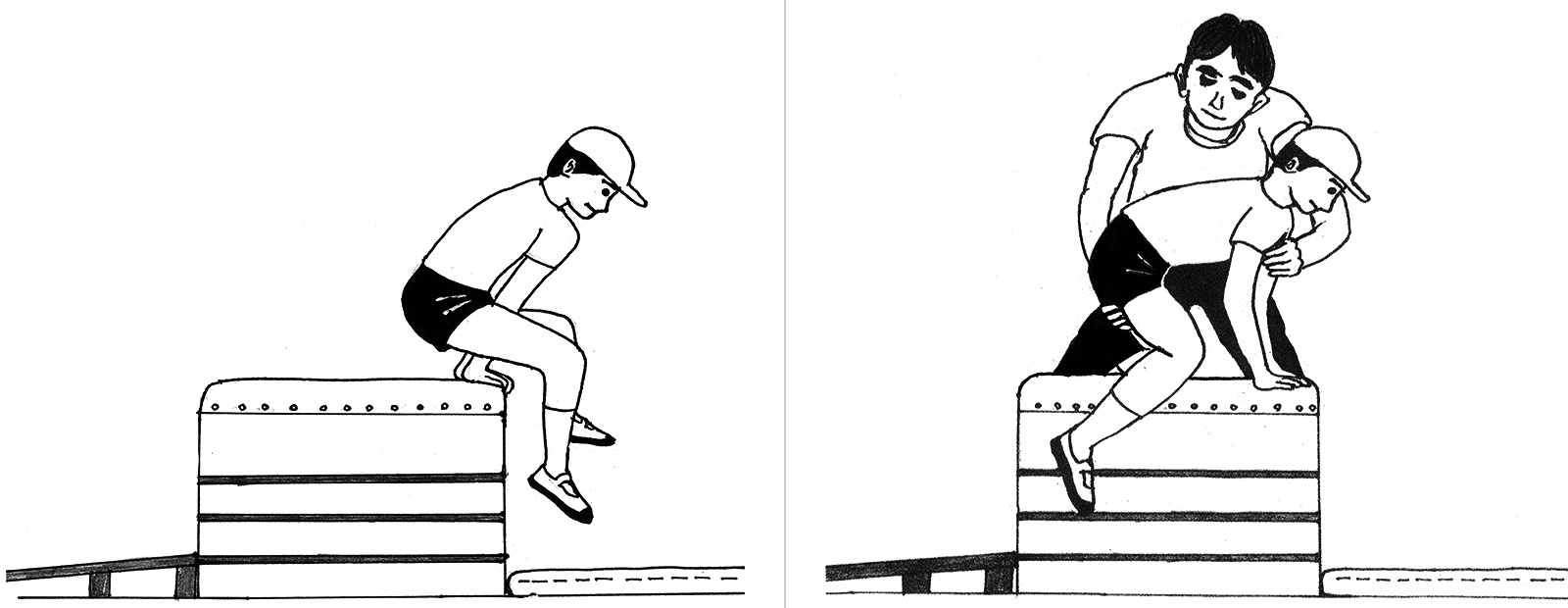

左:A式 右:B式

A 式

① 跳び箱をまたいで座らせる。

② 跳び箱の端に⼿をつかせる。

③ 図のように、両⾜の間に⼊れた両⼿で体を持ち上げさせる。

④ とび下りさせる。

「跳び箱を跳ぶというのは、このように両腕で体重を⽀えることなのです」と言い、①~④を5~6回やる。

B 式

① 補助する⼈は跳び箱の横に⽴つ。

(右利きの⼈は左側、左利きの⼈は逆。以下同様)

② ⾛ってくる⼦どもの上腕を左⼿で⽀える。

③ 右⼿で⼦どものお尻の下を⽀え、⼦どもを送り出す。

この②と③は同時に⾏う。右⼿と左⼿は上へは動かさず、平⾏に動かす。

何回か繰り返しているうちに、⼿にかかる体重が軽くなる。「⼤丈夫だ」と感じてから、2 回ぐらい余分に跳ばせる。このとき、⼿で⽀えるふりをしながら、⼿を引っ込める。

7、8 回くらいで、ほとんどの⼦は跳べるようになる。

跳べたら、もう⼀度やらせる。偶然ではなく、本当にできたことを確認させる。

向山は、『国語教育』(明治図書)1982年10月号にて、「文学教育においては、『感動』ではなく『分析』の部分こそ授業すべきである」と主張した。

当時、多くの国語教育研究団体は、「『初発の感想』が授業を通して変わり、『終末の感想』において感動が深まる授業がよい」と主張していた。そのため向山は、「国語で育てる力を〈文章を検討する〉力に限定し、言語・表現技術に偏向している」「言語・表現の末端のみにかかわり、文芸の本質である人間の追求がおろそかにされ、〈文章の検討〉のみにとどまっている。人間不在の教育という以外にない」と批判された。

向山は、自ら創り出した「分析批評の授業」実践をもとに

1 授業で深まるのは感動ではない。解釈である。

2 (その解釈に至った)「分析」のしかたを授業すべきである。

と反論した。

「100マス計算」とは、1990年代の終わりに、基礎学力を定着させる手法としてマスコミに取り上げられ、広まったかけ算九九の練習方法である。1960年代に全国で行われていた。

10×10のマス目の上段と左横に0~9までの数字を書いた表を準備する。数字は毎回順序をかえる。上段と左横の数字をかけ算して、交差するマス目に答えを記入させる。100のマスが埋まるまでの時間を計測し、最後に答え合わせをする。

向山は、「100マス計算では、できない子はできるようにならない」「ワーキングメモリの小さな子への配慮がない」「他の教材を学習する時間が激減する」と批判した。